「你可以拖延,但時間不會。」— 班傑明・富蘭克林

「拖延症」大概是你我最熟悉的朋友兼敵人。不是重病,卻讓無數夢想停在起點。只要能跨過那一步,很多事其實都迎刃而解。如果有方法把拖延變成行動力,我們是不是就能活成自己想要的樣子?

人的大腦天生趨樂避苦,「該做」常伴隨痛苦。

思考很容易,但做起來就不簡單,行動伴隨不適,大腦本能就會先閃躲。

所以拖延其實不是「懶」,而是大腦在保護你避開壓力與不確定性。

人類大腦同時有「即時回饋偏好」的舊系統與「長期規劃」的新皮質。

過去在資源稀缺與威脅環伺時,即時回饋有利生存;現代任務多為延遲回報,產生失配,傾向推遲需要長期投入的行動。

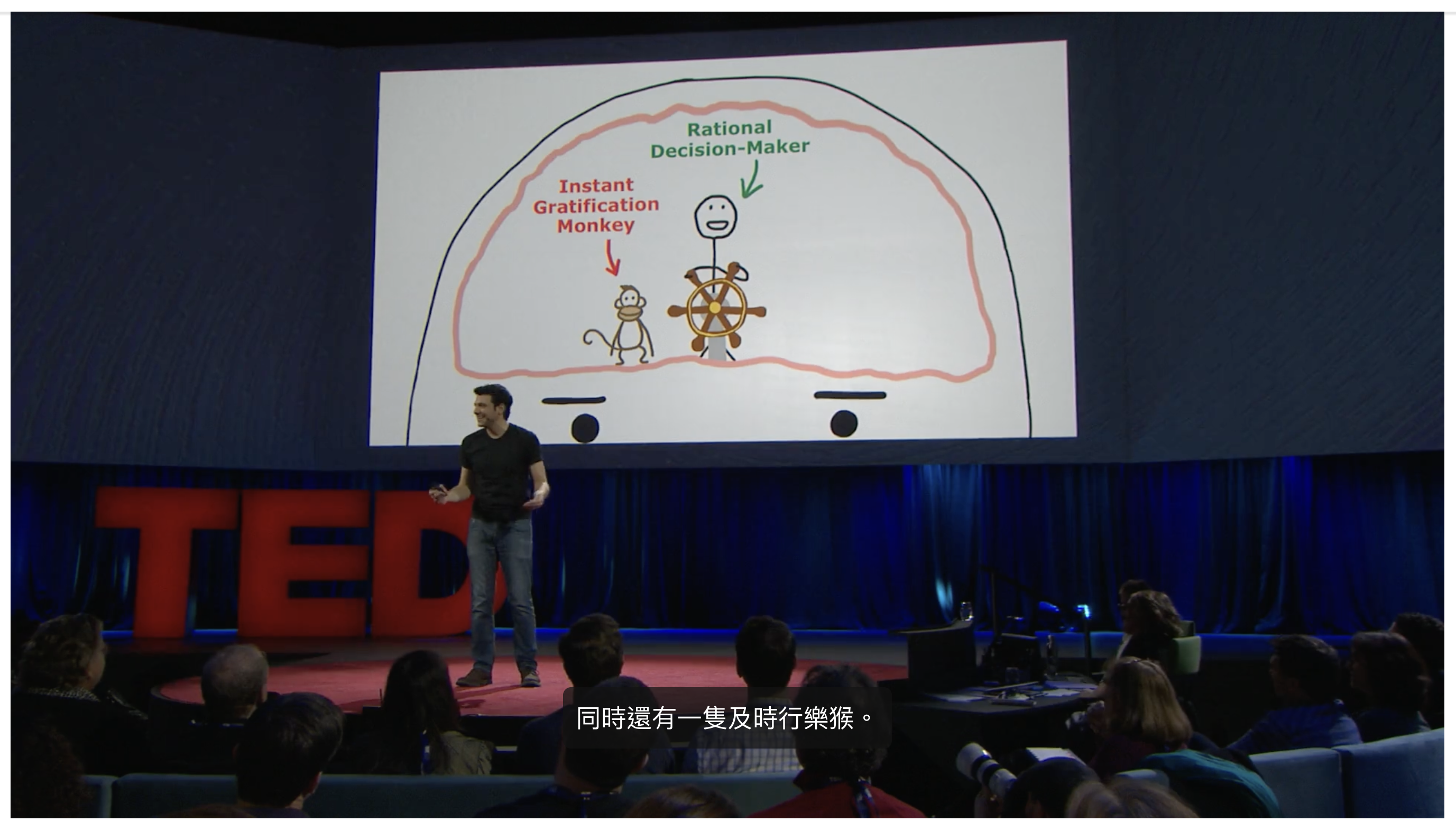

Tim Urban 在 TED 經典演講(連結),提到的「理性決策者 vs. 即時滿足猴」的比喻指出:當生活沒有立即威脅時,猴子更容易掌舵,帶你去做輕鬆好玩的事。